暨南大学油料生物炼制与营养创新团队博士研究生谢朋凯在Food Hydrocolloids期刊(中科院农林科学1区TOP,影响因子11.0)发表了题为“Analysis of serum phase proteins and emulsifiers on the whipping capabilities of aerated emulsions: From the perspective of air-liquid interface rheology”的研究论文,由张震副教授指导并为通讯作者。

一、研究背景

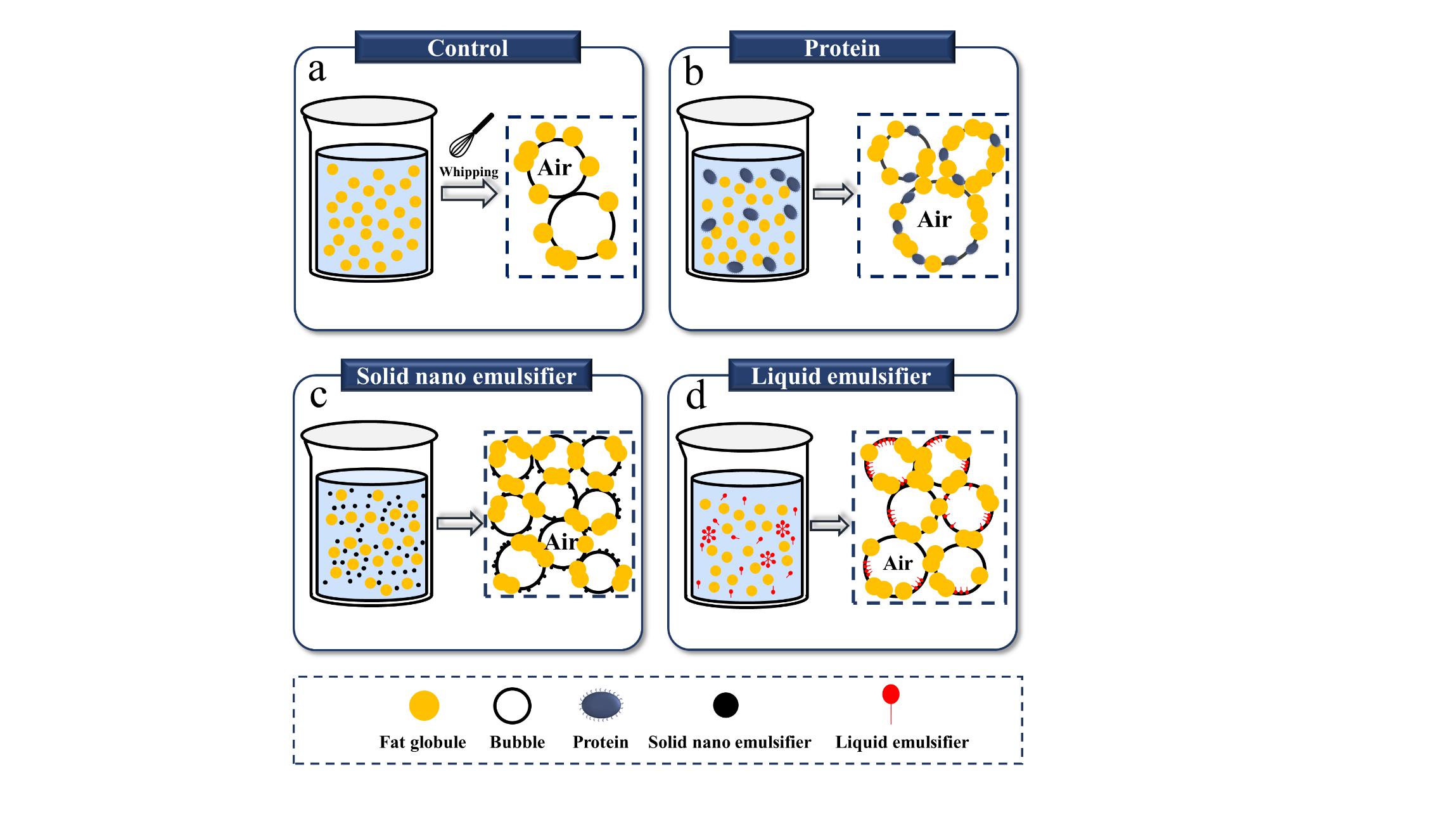

充气乳液在应用端搅打性能不佳和泡沫体系不稳定一直是该类产品实际应用中的痛点。近年来,专注于该领域的研究人员在脂肪、蛋白质、乳化剂、稳定剂等因素对充气乳液搅打性能的影响进行了大量研究。当前,业界公认的搅打过程中泡沫系统的形成过程主要被划分为三个阶段:(1)充气乳液中液相的大分子蛋白优先吸附气泡界面,导致界面张力降低并初步形成大气泡;(2)进一步剪切大气泡,增加气-液界面的面积,产生小气泡。新形成的界面膜主要由部分聚结的脂肪球所包裹。脂肪球吸附界面后,球内的脂肪晶体和界面膜之间的相互作用触发界面诱导的部分聚结;(3)液相中的脂肪球在剪切力的作用下进一步发生剪切诱导的部分聚结,最终由气泡和脂肪球组成的结构赋予泡沫系统粘度和硬度,保持泡沫的形状。然而,充气乳液的液相(连续相)的作用,特别是液相中的具有表面活性物质在泡沫体系的形成中的作用机制,仍然处于缺乏系统研究的阶段。在正式实验之前,首先结合各类表面活性物质的特征做出合理假设,并随后通过实验进行验证。

图1 基于各类表面活性物质的特征做出的机制假设

本文重点探讨了液相中不同的类型的表面活性剂(以酪蛋白和乳清蛋白为蛋白类研究对象,使用纳米级单硬脂酸甘油酯(GMS)代表固体类表面活性剂,以单油酸甘油酯(GMO)和吐温 80(TW80)分别代表液体亲脂型和亲水型乳化剂),接着系统探究液相和乳液的气-液界面性质,搅打过程中搅打性能的变化规律,以及泡沫稳定性随时间的演变。

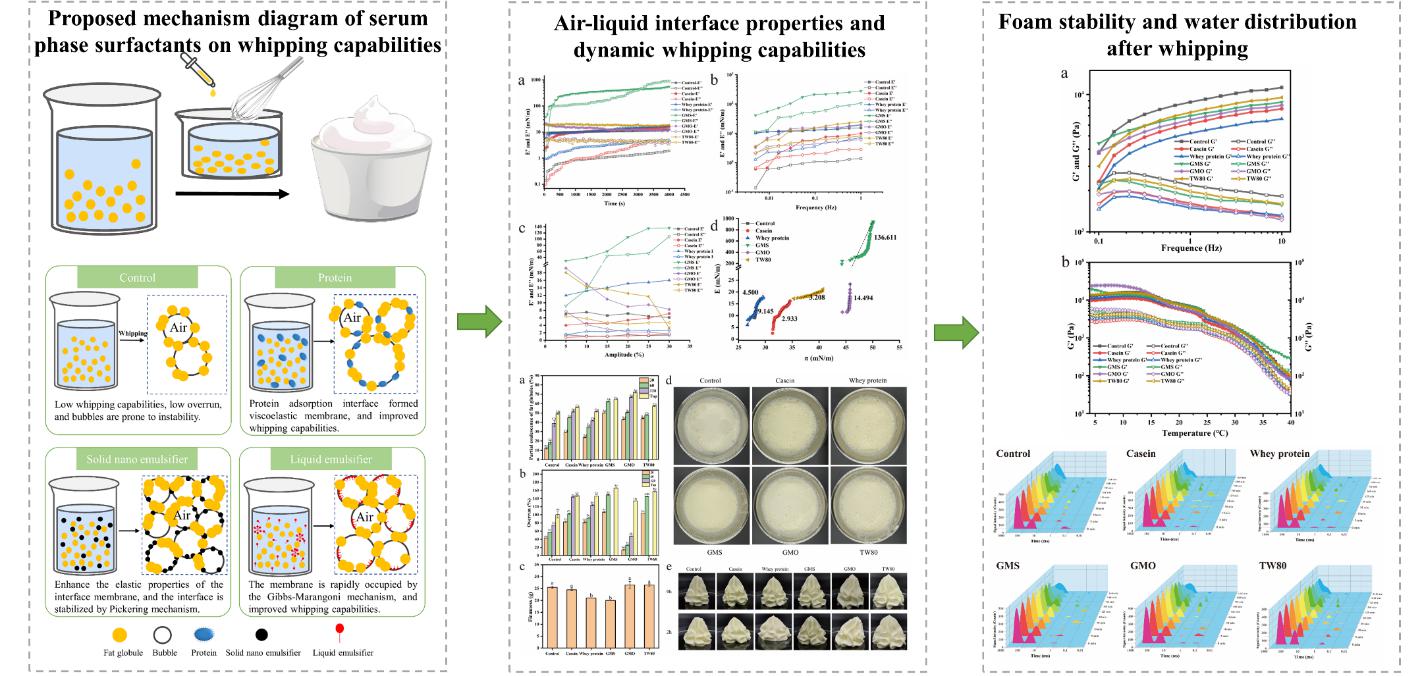

图1本文研究路线及相关机制图

二、研究方法

本文通过在液相加入不同类型的表面活性剂,系统地研究了各类表面活性剂在气-液界面性质,搅打过程和泡沫稳定性的影响规律:(1)探究充气乳液液相的气-液界面流变性质; (2)测定乳液气-液界面流变性质;(3)确定搅打过程中的搅打性能变化规律;(4)系统探究泡沫的流变质构特性和泡沫稳定性随时间的演变规律。

三、研究结果

结果表明,不同类型的表面活性剂对气-液界面的流变特性、动态搅打性能和泡沫稳定性有不同的影响。酪蛋白和乳清蛋白主要通过在初始搅打阶段帮助产生气泡来改善泡沫质量,但对气-液界面的粘弹性模量的影响最小。纳米级的GMS有效地吸附到气泡界面上,大大提高了气泡的弹性模量,提高了充气乳液的搅打能力,最终增强了泡沫稳定性。另一方面,亲脂性液体GMO乳化剂降低了气-液界面的稳定性,导致搅打能力不佳。然而,TW80受益于其在界面上灵活的Gibbs-Marangoni机制,迅速降低了泡沫系统的表面张力,从而提高了搅打过程中的泡沫性能的提升。本研究从气-液界面的角度详细阐述了液相组分对充气乳液搅打能力的影响机制,丰富了充气乳液制备基础理论,为提高充气乳液的搅打能力提供了液相角度的理论依据。

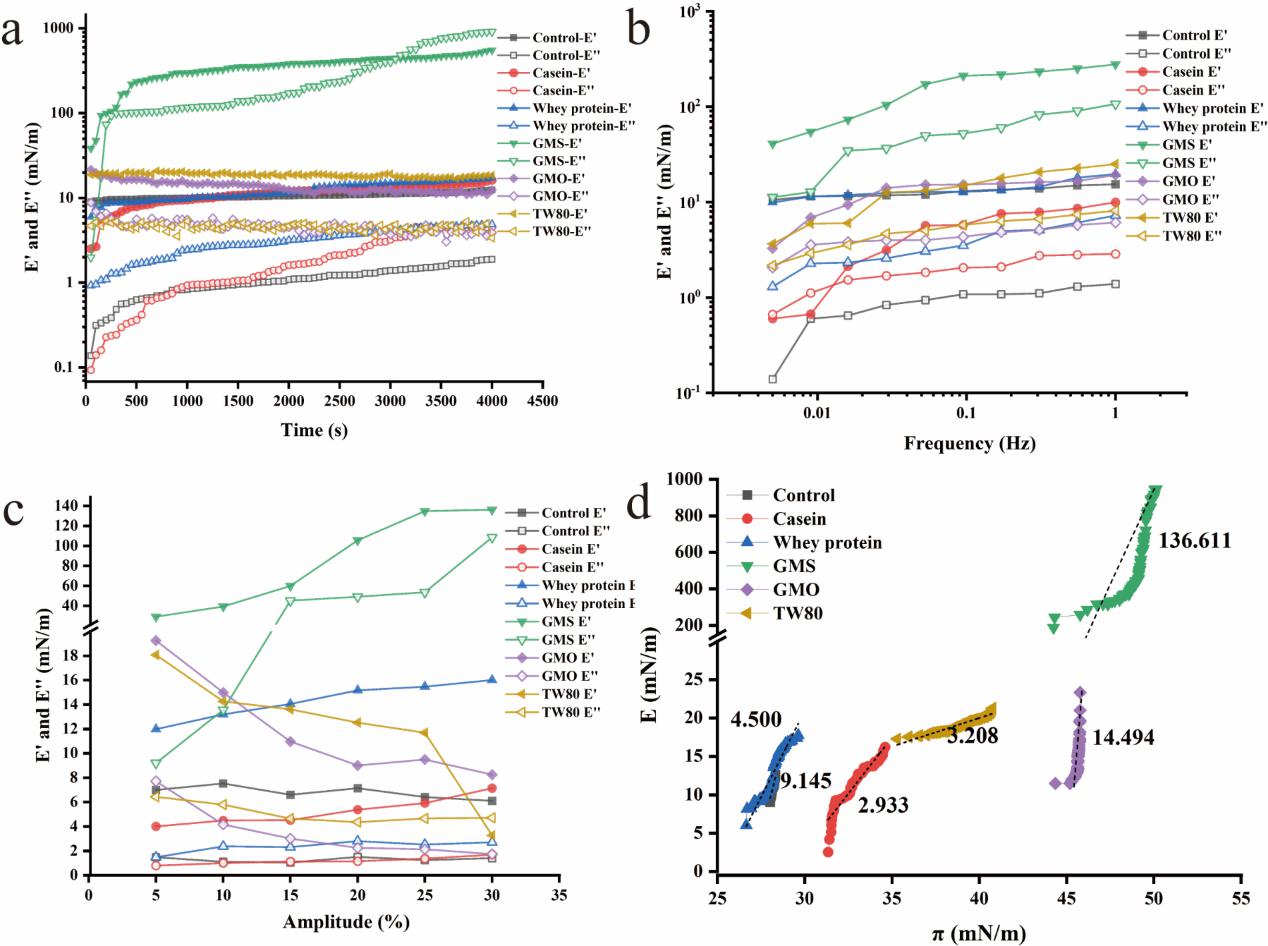

图2 (a)含有不同表面活性剂的液相对动态表面膨胀模量的影响;(b)表面膨胀弹性模量(E'),粘性模量(E′′)与不同表面活性剂的液相稳定的气-液界面的频率函数。频率:0.005–1 Hz;(c)E',E′′与不同表面活性剂的液相稳定的气-液界面的振幅函数。变形幅度:5-30%;(d)界面膨胀模量(E)与界面压力(π)的关系。

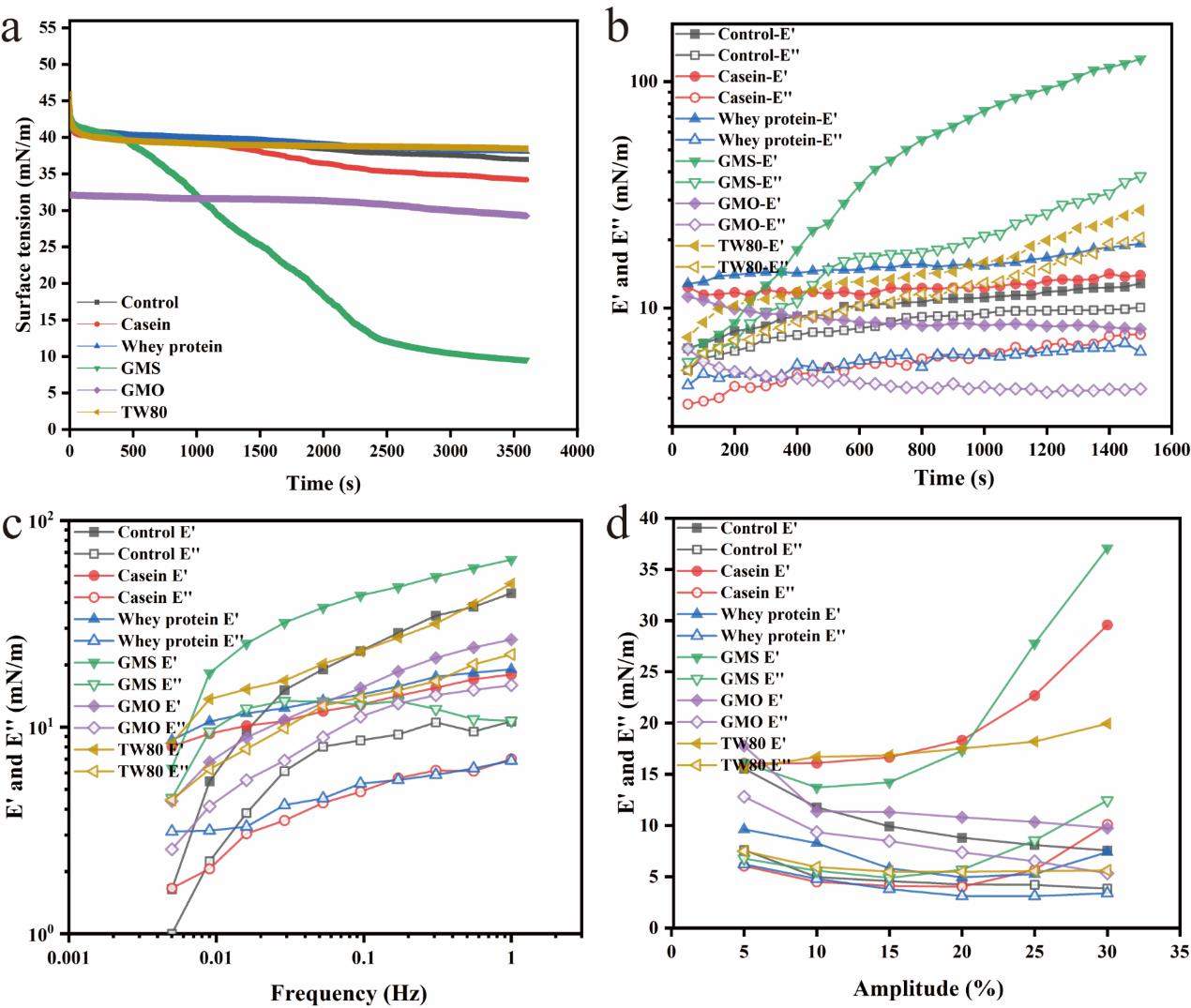

图3(a)含有不同表面活性剂的充气乳液在气-液界面处的表面张力;(b)含有不同表面活性剂的充气乳液对动态膨胀模量的影响;(c)表面膨胀弹性(E′),损耗模量(E′′)与不同表面活性剂的充气乳液稳定的气液界面的频率函数。频率:0.005–1 Hz;(d)E′,E′′与不同表面活性剂的充气乳液稳定的气-液界面的振幅的函数。变形幅度:5-30%。

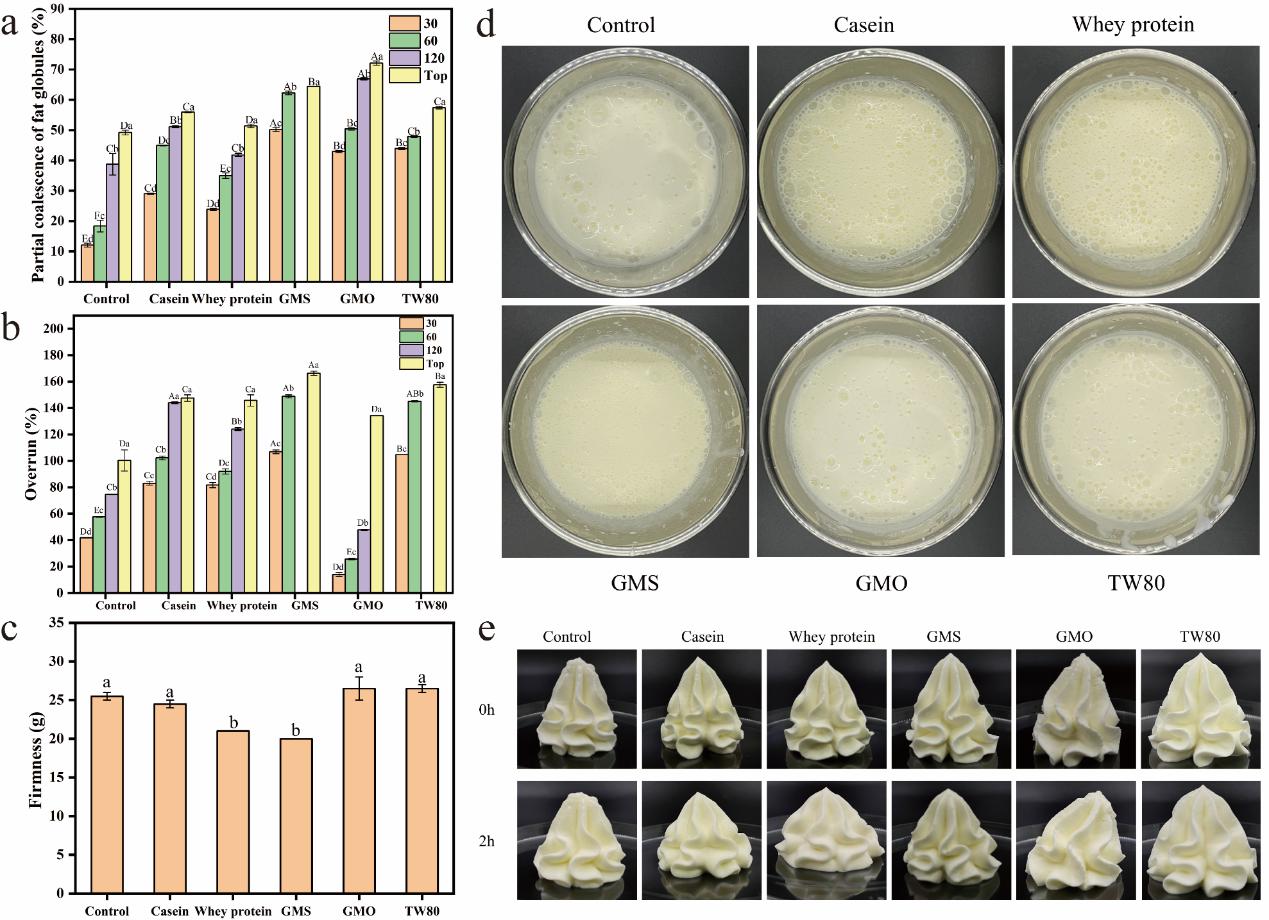

图4 (a)不同表面活性剂对部分聚结的影响;(b)不同表面活性剂对起泡率的影响;(c)不同表面活性剂对泡沫硬度的影响;(d)不同表面活性剂对乳液搅打30 s乳液形态的影响;(e)不同表面活性剂对塑性能力的影响(新鲜样品和2小时后)。

四、研究结论

在充气乳液中,液相(连续相)在决定充气乳液搅打性能方面起着至关重要的作用。本研究立足于从微观层面解释背后机制,重点从气-液界面流变学的角度探讨液相中不同类型的表面活性剂对充气乳液的搅打性能和泡沫稳定性的影响。研究发现,蛋白质仅对气-液界面的强度变化有着轻微影响,主要是提高初始搅打阶段捕获气泡的能力,从而促进泡沫的起泡性能。纳米级的固体颗粒GMS对高粘弹性模量界面膜的产生有着极大的促进作用,导致搅打时间的显著缩短并改善表面诱导的部分聚结,最终提高了泡沫体系的稳定性。Tween 80 由于其亲水性较强,并且能够以 Gibbs-Marangoni 机制在气-液界面快速吸附,有助于缩短搅打进程,并最终提高泡沫质量。相反,用于液体的亲脂性乳化剂GMO难以在界面处有效吸附,导致系统中气-液界面的稳定性降低,最终搅打性能变弱。本文从液相的角度深入探讨了不同表面活性剂影响充气乳液的搅打能力的机制,为改进充气乳液的配方设计奠定了理论基础。

原文文献:

Xie Pengkai, Lai Junqi, Xie Rui, Zou Shuo, Lee Yee-Ying, Tan Chin-Ping, Wang Yong, Zhang Zhen. (2024). Analysis of Serum Phase Proteins and Emulsifiers on the Whipping Capabilities of Aerated Emulsions: From the Perspective of Air-Liquid Interface Rheology. Food Hydrocolloids, 110810.https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2024.110810.

本研究工作得到国家自然科学基金(32472249),国家重点研发计划项目(2023YFD2100401),国家自然科学基金(32272341),广东省重点领域研发计划(2022B0202010003)的支持。

作者简介:

谢朋凯,暨南大学2023级生物与医药博士研究生,研究方向为油脂生物炼制与营养。目前已在油脂酶法改性、特种油脂研发与稀奶油质量控制等方面开展研究。在研究领域发表文章10余篇,其中以第一作者在Food Hydrocolloids,Food Chemistry,Food Bioscience,Journal of Food Engineering等期刊上发表SCI收录论文7篇,CSCD收录论文1篇,申请国家发明专利1项。

张震,博士/副教授,暨南大学食品科学与工程系副主任,入选“暨南英才计划”暨南杰青(第一层次),《中国油脂》, 《Journal of Future Foods》和《Grain & Oil Science and Technology》青年编委,长期从事油脂改性加工与应用基础及其产业化研究。在 Bioresource Technology、Critical Reviews in Food Science and Nutrition、Journal of Agricultural and Food Chemistry、Food Chemistry 和 Industrial Crops and Products 等期刊以第一/通讯作者发表论文50余篇;申请发明专利30余件,授权10余件;主持国家自然科学基金项目2项,省部级科研项目6项,承担校企横向课题8项;起草(排名第二)团体标准2项;主编或参编出版包括《甘油二酯油与人体健康》、《食品脂类学》 等在内的编著3部。