暨南大学油料生物炼制与营养创新团队博士研究生邹硕在Food Chemistry期刊(中科院JCR 1区,影响因子8.5)发表题为“Lipase-catalyzed esterification for efficient acylglycerols synthesis in a solvent-free system: Process optimization, mass transfer insights and kinetic modeling”的研究论文,邹硕与张震副教授为共同第一作者,汪勇教授为通讯作者。

一、研究背景

通过对底物类型和反应条件的精确控制,脂肪酶催化的酯化反应提供了一种靶向合成具有所需脂肪酸组成的甘油酯的方法。这种方法可以选择性地调整甘油酯混合物中甘油三酯、甘油二酯和单甘酯的比例,从而灵活地调整产品特性,以满足特定的营养和功能要求。通过优化反应参数如底物摩尔比、温度和载酶量等,酯化过程可以定向合成特定的甘油酯,从而提高工艺效率和产品选择性。

脂肪酶催化酯化反应中使用有机溶剂已被广泛研究,以最大限度地减少底物和酶之间的传质限制。然而,溶剂去除和环境问题限制了其实际应用。相比之下,无溶剂系统简化了下游处理并减少了对环境的影响。研究表明,无论是商业固定化脂肪酶,如Lipozyme 435和Lipozyme RM-IM,还是非商业固定化脂肪酶,在无溶剂体系中都表现出有效的催化活性和稳定性。这些发现支持了无溶剂体系用于脂肪酶催化酯化反应的可行性。然而,由于脂肪酸和甘油的混溶性差异,无溶剂体系中的酯化通常发生在多相环境中,这会影响整个反应过程中的底物接触。因此,传统的动力学模型可能不能准确地反映无溶剂体系中的脂肪酶催化反应,需要重新评估。

二、研究方法

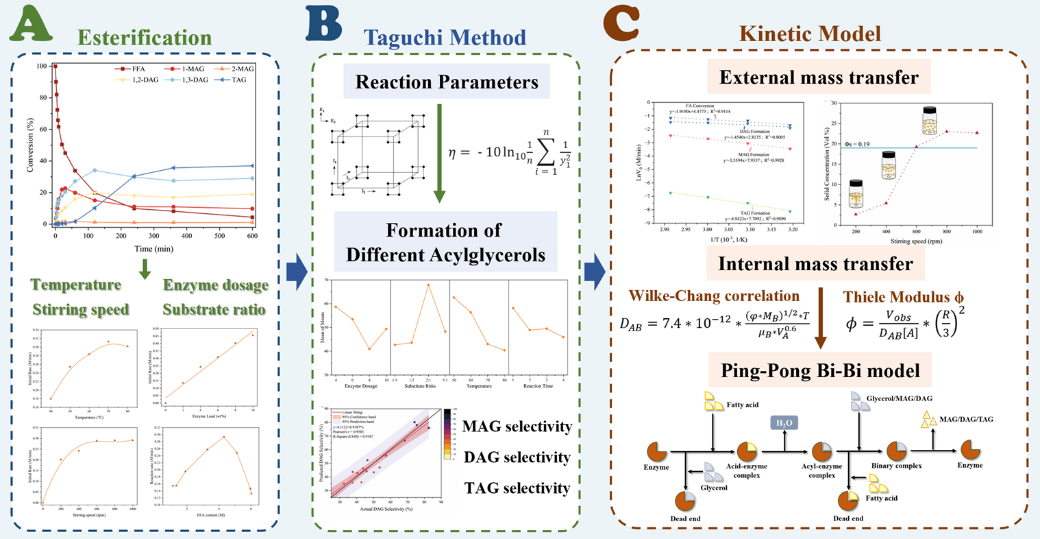

研究利用来源于Candida antarctica的脂肪酶B的固定化形式,研究无溶剂体系下的酶促酯化反应。研究旨在:(i)评估底物摩尔比、反应时间、温度和酶用量对酯化过程的影响,并优化酯化效率;(ii)应用Taguchi法评估关键参数对各甘油酯形成的影响;(iii)分析外部和内部传质限制;以及(iv)建立一个包含底物抑制的动力学模型来描述反应动力学。研究旨在加深对无溶剂体系中酶促酯化反应的理解,优化部分甘油酯的生产。

三、研究结果

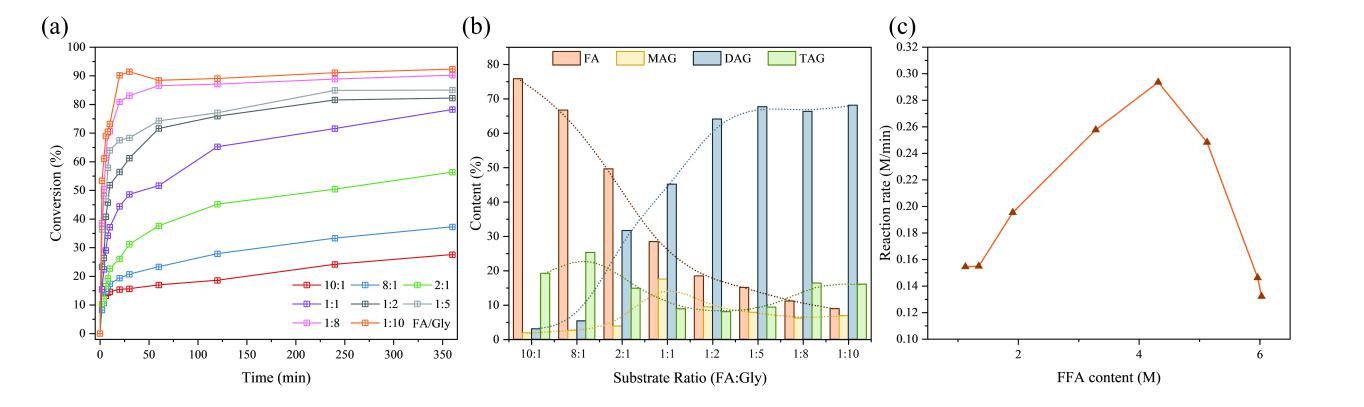

首先对无溶剂体系中反应温度、酶用量、搅拌速度、底物摩尔比等不同反应条件对酶促酯化反应的影响进行了研究。传质分析表明,通过将搅拌速度提高到600 rpm或以上,可以有效克服外部传质限制。当脂肪酸与甘油的摩尔比超过1:3时,内部传质限制可以忽略不计。

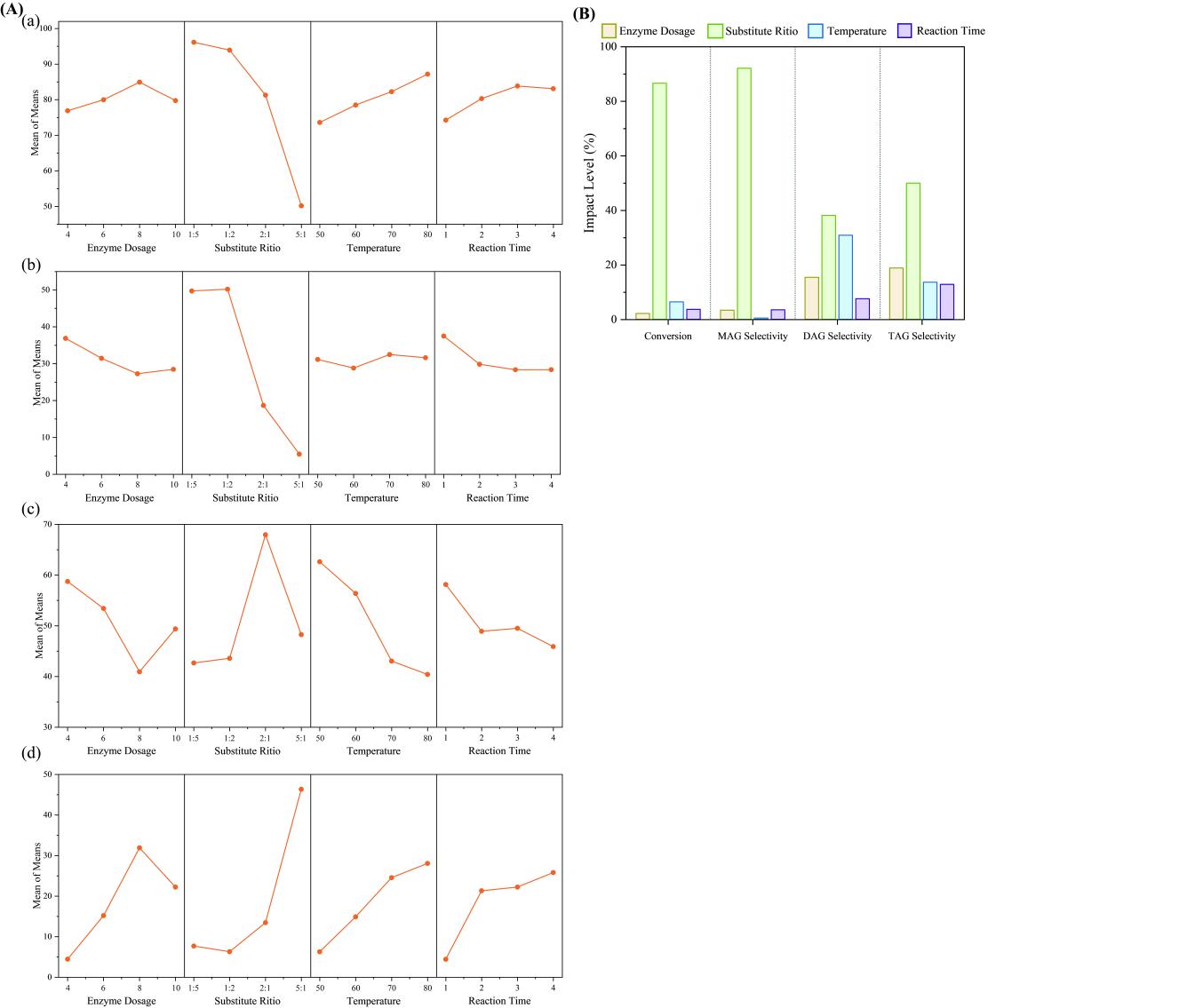

反应条件对甘油酯合成的效率和选择性具有显著影响。通过Taguchi 方法优化了反应参数,确定了最佳条件,以最大化目标甘油酯的产率和选择性。

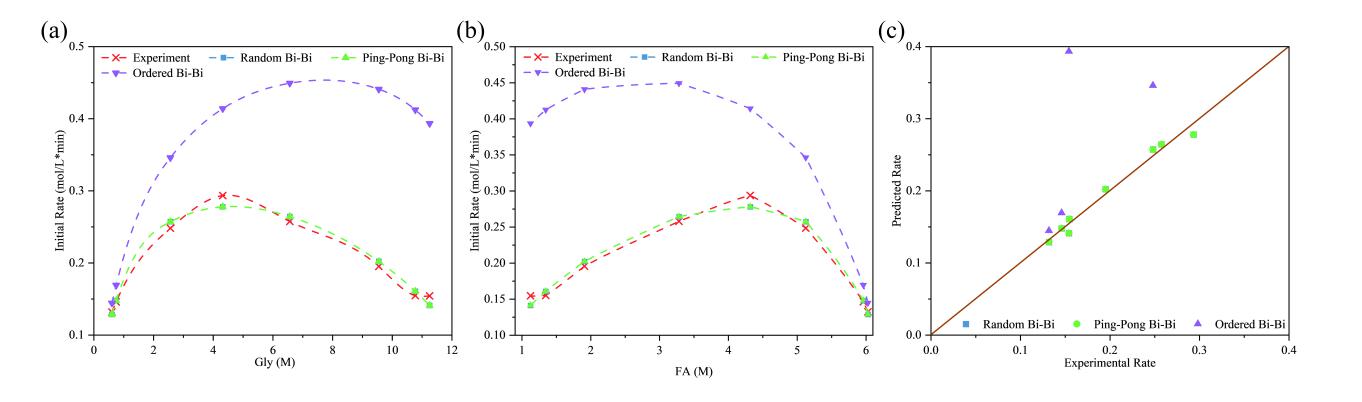

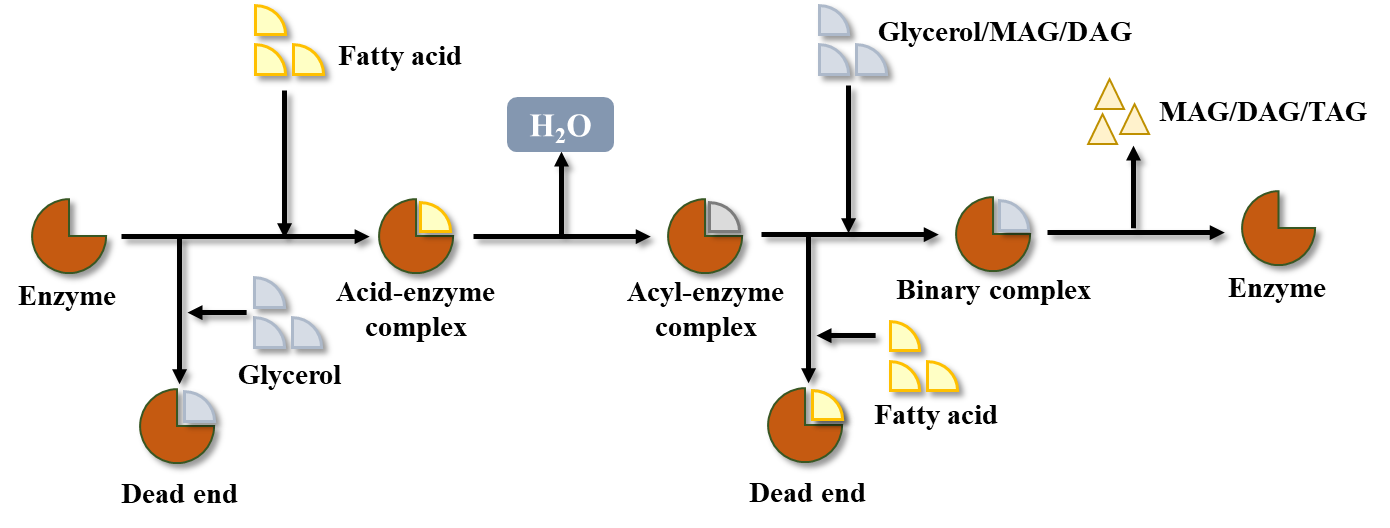

动力学分析表明,无溶剂体系中的酶促酯化反应遵循带有醇和酸抑制的Ping-Pong Bi–Bi机制。

四、研究结论

研究系统地考察了反应温度、酶用量、搅拌速度和底物摩尔比对无溶剂体系中脂肪酶催化酯化反应的影响。Taguchi法发现,甘油二酯在低温和高底物比条件下更容易积累,而单甘酯在低底物比条件下更容易积累。传质分析表明,提高搅拌速度和反应温度可以有效地克服外界传质限制。当脂肪酸与甘油的摩尔比大于1:3时,内传质可以忽略不计。进一步的动力学分析表明,在无溶剂体系中,利用Ping-Pong Bi-Bi模型可以准确地描述酶促酯化反应。这些发现增强了对无溶剂体系中酯化过程的理解,并为开发更高效和选择性的催化过程提供了基础。

本研究工作得到国家重点研发计划“战略性科技创新合作”(2024YFE0214900),广州市科技计划(2024A04J3254),国家自然科学基金(32272341)的支持。

原文文献:

Shuo Zou, Zhen Zhang, Yee-Ying Lee, Hongzeng Ai, Yufei Zhang, Yong Wang. (2025). Lipase-catalyzed esterification for efficient acylglycerols synthesis in a solvent-free system: Process optimization, mass transfer insights and kinetic modeling. Food Chemistry, 474, 143151.

作者简介:

邹硕,女,暨南大学生物医学物理与生物医学信息技术博士研究生,研究方向为油脂生物炼制与营养。目前已在脂质分析检测、结构脂质的定向设计与功能开发、乳液高效递送体系构建等领域开展研究,目前以第一作者身份在Bioresource Technology、Food Chemistry、Industrial Crops & Products等期刊上发表SCI论文5篇。

张震,博士/副教授,暨南大学食品科学与工程系副主任,入选“暨南英才计划”暨南杰青(第一层次),《中国油脂》, 《Journal of Future Foods》和《Grain & Oil Science and Technology》青年编委,长期从事油脂改性加工与应用基础及其产业化研究。在 Bioresource Technology、Critical Reviews in Food Science and Nutrition、Journal of Agricultural and Food Chemistry、Food Chemistry 和Industrial Crops and Products等期刊以第一/通讯作者发表论文50余篇;申请发明专利30余件,授权10余件;主持国家自然科学基金项目2项,省部级科研项目6项,承担校企横向课题8项;起草(排名第二)团体标准2项;主编或参编出版包括《甘油二酯油与人体健康》、《食品脂类学》 等在内的编著3部。